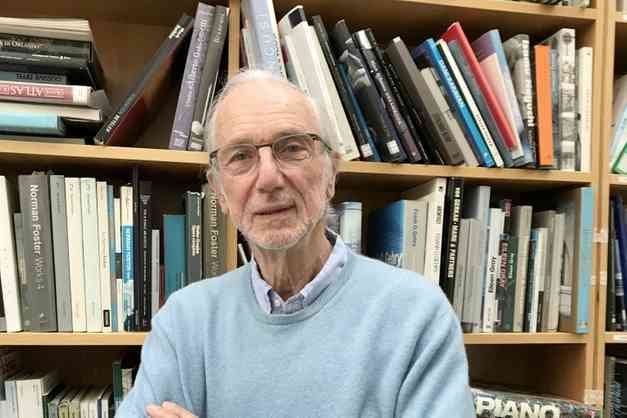

Renzo Piano, Atlantide, Moby Dick e le Albere: intervista all’archistar

Le sue mani affusolate si muovono come se disegnasse i pensieri con la matita dell’immaginazione.

Renzo Piano è così: che disegni, che inventi, che parli, che progetti, cerca prima di conoscere il luogo. In questo caso, il luogo è l’intervista che gli ho chiesto tempo fa. Uno spazio fatto solo di parole. Per parlare di lui. Del libro che il figlio gli ha dedicato. Del mistero di Atlantide, metafora di una ricerca continua e infinita. Della sua passione per Moby Dick, la balena bianca inventata da Melville. Dei suoi grandi progetti. E ovviamente delle Albere, del Muse, della Buc.

Per incontrarmi, l’archistar ha trovato uno spazio fra la presentazione del nuovo palazzo di giustizia di Parigi, che ha inaugurato in queste ore con il primo ministro francese Philippe, una cena con il grande fotografo Salgado e mille incontri che s’affastellano uno sull’altro: come i progetti che, sulle pareti del suo studio parigino, a due passi dal suo Beaubourg («mi piace guardarlo - confessa -, quando rientro a casa, la sera»), fermano tracce di città di ieri, di oggi e di domani. Isole di bellezza. Spazi senza tempo. Un giro del mondo di fogli, di schizzi, di fantasia.

E torna il tema dei luoghi: schizzi che diventano opere reali. «Ogni volta divento un cittadino del luogo nel quale lavoro», mi dice Renzo Piano passando da un progetto all’altro con questi occhi chiari e vivaci come il suo mare di Genova.

«Sì, mi piace fermarmi dove lavoro. Andarci prima di iniziare a pensare. Perché i luoghi ti parlano, ti trasmettono delle cose. Insieme alla luce, ai rumori, alle persone che ti dicono qualcosa. Anche una capanna ti narra qualcosa».

Ci sediamo in una sala di vetro: un piccolo scrigno che ben descrive il suo modo di lavorare e di concepire gli spazi. Luce. Trasparenza. Essenza. Attorno, oltre cento progettisti. Quasi tutti giovani. Ragazze e ragazzi. Di venti nazionalità diverse. E il discorso riparte: ma allora - gli chiedo - si è sentito anche trentino, in questi anni?

«Sì. Sin da quando, ormai parecchi anni fa, sono arrivato la prima volta alle Albere. Visto che in questo periodo sto lavorando alla costruzione dell’Academy, a Los Angeles, posso dirlo con una certa precisione: sono un po’ come un attore. Perché mi impersono nel cittadino che vive lì, che entra nelle cose. Non puoi passare da una città da turista. Devi essere parigino a Parigi, giapponese in Giappone, berlinese a Berlino. L’ho fatto anche a Trento. Cercando di capire. Di guardare le montagne, le masse. Sentire le cose, per me, è una regola d’oro. L’ho detto anche ad alcuni studenti che ho incontrato giorni fa: volete farmi un regalo? Promettetemi che prima di fare un progetto andrete sempre sul posto».

Come la chiamo? Architetto, maestro, senatore, professore, esploratore, grande navigatore, archistar o forse geometra?

«Geometra - mi dice sorridendo ed estraendo dalla tasca un metro -: mi hanno dato anche il diploma ad honorem. Amo misurare tutto. Mi piace. Mi aiuta a capire. Il geometra, come dice la parola stessa, è il misuratore della terra».

Partiamo dunque da Atlantide, l’isola leggendaria.

«Per me esiste. C’è. Nella nostra testa. Se non hai Atlantide nella testa, dove vai? Ma Atlantide è anche la metafora, la ricerca, il desiderio della perfezione. La voglia di arrivare, insieme a chi lavora con me, al centro delle cose».

La sua vita, insomma.

«In fondo è proprio così. Anche se queste confessioni, sulle quali ora lei in un certo senso mi costringe a tornare, sono saltate fuori quando mio figlio Carlo s’è messo in testa di scrivere un libro su di me, sul mio lavoro».

Per Time, Renzo Piano è uno dei cento uomini più influenti del mondo. L’unico italiano in una graduatoria del genere. Ma l’uomo non è cambiato. Nemmeno quando l’hanno fatto senatore a vita.

«Con il mio stipendio di senatore a vita finanzio 12 giovani che ogni anno realizzano progetti dedicati alle periferie - dice con distaccato orgoglio -. Si occupano di luoghi da far rinascere. Seguono piccoli progetti realizzabili, che possono cambiare le cose».

Cambiare le cose, già. In fondo è ciò che è successo alle Albere. Una grande area ormai abbandonata. Il ricordo di una fabbrica. Una traccia fondamentale del Novecento. Un progetto di recupero urbanistico forse senza precedenti. Per Trento, ma non solo.

«Avevo fatto un piano in venti punti. Quando hai davanti un’area come quella, devi prima di tutto capirla. Le Albere, lo stadio, la zona delle caserme e a quel tempo anche la biblioteca che avrebbe dovuto costruire Botta in piazzale Sanseverino. La cosa più grossa, però, era la barriera».

Parliamo della ferrovia? Del fiume? O forse - dico quasi provocandolo - dei tempi e della burocrazia?

«La ferrovia e il fiume, certo. I tempi lunghi, sia chiaro, non sono dovuti alla pigrizia o alla burocrazia cattiva. Spesso sono legati alla serietà, alla pazienza. Non è sbagliato che ci voglia del tempo. Abbiamo comunque finito sei o sette anni fa, nel 2013. Tempi perfetti, dal mio punto di vista. E poi s’è aggiunta la biblioteca».

Circa undici anni da quando l’hanno cercata la prima volta grazie a un accordo fra pubblico e privato che ancora fa discutere qualcuno.

«Sì, dieci o undici anni di gestazione. I tempi, in una certa misura, fanno parte del metabolismo dei grandi progetti. È stato così anche a Parigi, per il palazzo di giustizia che abbiamo inaugurato in queste ore».

Una cattedrale trasparente. Altissima. Con le scale mobili in bella vista. Un luogo - parola che ritorna - diversissimo dai palazzi di giustizia tradizionali.

«Abbiamo dovuto convincere prima di tutto gli avvocati, che non volevano lasciare il centro. Ma era necessario: perché la decisione politica di rilanciare e di far vivere le Banlieue era ed è buona. Ed è normale che, per farlo, serva del tempo».

Pubblico e privato possono dunque lavorare insieme bene? Il tema, come dicevo, è ancora al centro dell’attenzione anche a Trento.

«Qualcuno dice che il pubblico, con questi accordi, tenda a rinunciare al proprio ruolo. Ma non è così. Insieme si può lavorare molto bene, creando opere capaci di restare. Opere costruite bene. Che hanno una vita lunga. Un valore. Come le Albere, appunto. In questo accordo, in queste opere, c’è il segno di un gesto civico importante. E il pubblico, muovendosi così, si assicura che le cose vengano fatte bene».

Ma allora come mai, dopo tutto questo tempo, le Albere non sono ancora state capite (stavo dicendo digerite) dai trentini?

«La musica, diceva il mio amico Berio, vive di tempi lunghi. Come le montagne, le foreste e i fiumi. Guardi Beaubourg - mi dice invitandomi a osservare il “suo” Centro Pompidou, che si vede da una saletta del suo studio nella quale diverse persone costruiscono plastici e miniature di legno degne di uno scultore-. È servito del tempo, per capirlo e per apprezzarlo. Anche l’architettura vive di tempi lunghi, come le città. E la politica è l’arte di fare in modo che si possano realizzare queste trasformazioni».

A Trento la scommessa era notevole.

«Sì, anche perché le Albere erano appunto “incastrate” fra due opere dell’uomo. Il fiume, spostato a metà Ottocento dai nostri amici austriaci, e la ferrovia. Il terreno era topograficamente e anche psicologicamente periferico. E quando la scommessa è grossa, io non mi tiro mai indietro. Ho fatto così anche per il centro sociale che sto facendo a Mosca o per il museo archeologico che stiamo realizzando a Beirut. Lo stesso discorso vale per l’ospedale pediatrico di Emergency che stiamo costruendo in Uganda o per la grande scuola che sta nascendo in Cina».

Scommessa difficile e tutta da capire, insomma.

«Oggettivamente non era facile. Come costruttore di luoghi da mettere al servizio della città, io amo le sfide. E l’idea è stata da subito quella di ampliare lo sguardo. Guardando alle due rive del fiume. Portando l’impianto di trigenerazione al di là dell’Adige. Immaginando più collegamenti con la città. Mi creda: per metabolizzare tutto ci vuole del tempo. È assolutamente normale».

Le critiche non mancano, anche se forse non arrivano fin qui a Parigi, nel suo studio.

«Il vecchio palazzo delle Albere rappresentava la porta di Trento. C’erano lo stadio Briamasco, che c’è ancora, gli edifici a Nord e a Sud, la strada... Abbiamo iniziato a ragionare in termini di Polo Nord e di Polo Sud. Il primo è poi diventato il Muse. Il secondo la biblioteca universitaria. Poi c’è il parco. E sul parco, che è tutto pubblico, secondo me ora va fatto un ragionamento».

Che tipo di ragionamento?

«Un attimo. Prima voglio dirle che da tempo sento parlare anche di alloggi costosi, a proposito delle Albere. Ma a me piacerebbe dire che sono semplicemente costruiti bene e che sono belli. Non sono case per vip, mi creda. Sono case ben fatte. Aggiungo che sarebbe bello trovare spazio anche per gli studenti, perché una zona come quella ha bisogno dell’energia dei giovani, di concerti, di momenti d’incontro».

Buc a parte, intende? Perché la biblioteca è sempre piena di giovani, ragazze e ragazzi che la vorrebbero anzi aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette.

«Sia chiaro. Qualcuno ama un po’ di autolesionismo e c’è sempre chi farebbe le cose in modo diverso. Però, diciamoci la verità, il quartiere è interessante per mille ragioni e arriva gente da tutto il mondo per studiarlo. Siamo andati oltre la linea di demarcazione della città, la ferrovia, una linea Maginot, con un coraggio da leoni. E serve pazienza. Tempo. Ripeto, considerando anche il grande valore di ciò di cui stiamo parlando”.

S’è fatto qualche domanda, in questi anni, sulla pubblicità negativa?

«Guardi, c’è un problema di narrazione. Non s’è colto che lì sta succedendo qualcosa. Il Muse ha un successo importante, così come la Buc, dove si sviluppa l’arte della convivialità. L’albergo è partito bene. Il parco è per così dire più giovane».

Mi aveva promesso un ragionamento, sul parco.

«Cerco di spiegarmi: il parco ha ancora bisogno di un po’ di tempo per consolidarsi e per diventare, come oggi amano dire gli americani, una destinazione, un luogo dove fare ad esempio i concerti. Poi ci sono tanti uffici, varie attività commerciali. I bambini e le famiglie arriveranno. La bellezza, che non è effimera, cosmetica o frivola, resta. Ha davvero solo bisogno di tempo».

Un po’ come Achab mentre va a caccia di Moby Dick. In uno sconfinato confine fatto interamente d’acqua. È davvero questo il suo libro preferito, senza dirlo ai tanti grandi scrittori che sono o sono stati suoi amici, come Roth?

«Torniamo ai segreti che mi ha strappato mio figlio? In questo viaggio in barca in giro per il mondo mi ha fatto tirare fuori anche questa continua caccia alla balena bianca. Un altro modo per parlare di Atlantide, in fondo».

Rimpianti, rimorsi?

«Non vengo mica a rivelarli a lei» mi dice ridendo. «Se cerchi Atlantide - aggiunge facendosi più serio - è perché cerchi la perfezione, che è irraggiungibile per definizione. Ma devo confessarle che sono contento di tutto ciò che ho fatto. Intendiamoci: sono stato anche fortunato. Anche lo scrittore, il musicista e il giornalista avranno sempre il desiderio di raggiungere la perfezione. Per la creatura di Trento, come per molte altre cose che ho realizzato, vanno solo rispettati i tempi della città, che sono lunghi. A novembre arriva ad esempio il nuovo sottopasso. Un altro tassello importante».

Il capitano Achab-Renzo Piano si alza. In un certo senso è già ad Hanoi, sul plastico di un progetto adagiato su un lago: un modellino che tiene fra le mani come se fosse un gioiello prezioso. Il suo programma mensile è quello “tipico” di un signore di 82 anni (li compirà il prossimo 14 settembre): un paio di settimane a Parigi, al suo tavolo di lavoro quadrato. Poi una settimana nello studio di New York: «Lo studio è identico - mi confessa -, così lavoro senza nemmeno pensare a dove sono». Quindi qualche giorno nello studio di Genova: «Anche lì ho lo stesso studio e le carte e i progetti che vede alla parete si spostano con me, nella mia borsa».

E infine un salto a Roma, per andare in Senato (è senatore a vita) e per seguire i giovani che finanzia con il suo stipendio di senatore. Una ragazza sta realizzando una microcasa dentro l’ala del carcere femminile di Rebibbia. «Così le carcerate, mentre vedono ad esempio i figli, possono incontrarli sentendosi a “casa”». Un altro ragazzo lavora sul recupero di una stazione degli autobus nella periferia di Catania: «Quello è il primo luogo d’aggregazione. E con pochi soldi si può creare comunità».

Dallo studio di Parigi tutto sembra più piccolo. Anche i grandi progetti che stanno cambiando il profilo del mondo. Molti sono proprio su queste pareti: c’è la storia, che comincia alla facoltà di architettura, prima a Firenze e poi a Milano. C’è l’attualità: con Parigi, la città dove frequentava le lezioni di Prouvé ancor prima di laurearsi; la capitale nella quale, nel lontano 1971, giovanissimo, vinse il concorso internazionale per la realizzazione del Centro Pompidou, più noto appunto come Beaubourg; il luogo nel quale vive da tempo, ammesso che possa avere radici l’archistar che ha ridisegnato mezzo pianeta. Ci sono, su queste pareti animate da un ordinato disordine creativo, anche i luoghi più noti e più sconosciuti del futuro di questa terra che lui ha misurato ogni giorno. Con quel metro che quasi con civetteria si ostina a tenere sempre in tasca, insieme ai sogni che si sono realizzati e a quelli che che allungano il suo sguardo verso un punto indefinito.